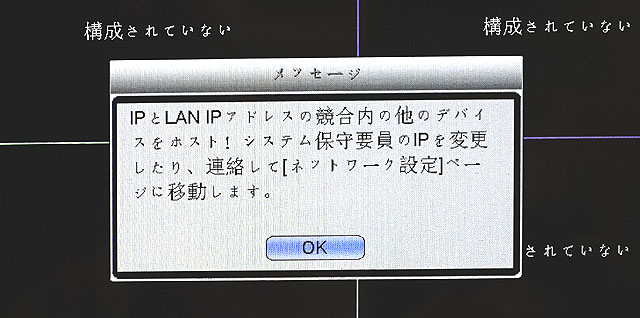

2019/09/22(日)LAN 内に複数の NVR はダメ?

よくわからない日本語訳ですが、またどこぞのカメラが反乱を起こしたようです。レンズ交換でテスト中のカメラも含めて 10 台以上つないであります。どのカメラの IP アドレスが競合しているのか調べます。

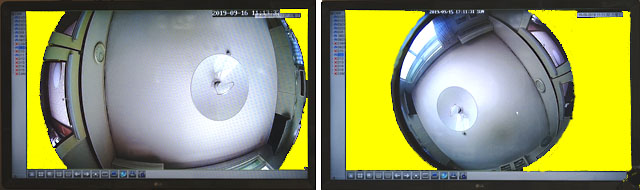

水平線魚眼カメラの WiFi 側が 32ch NVR と競合していました。RJ45 接続と WiFi 接続ができるカメラです。有線接続にして IP アドレスをそちらに変更しました。それでもまだ警告が出ます。ほかにも問題児がいるみたいです。

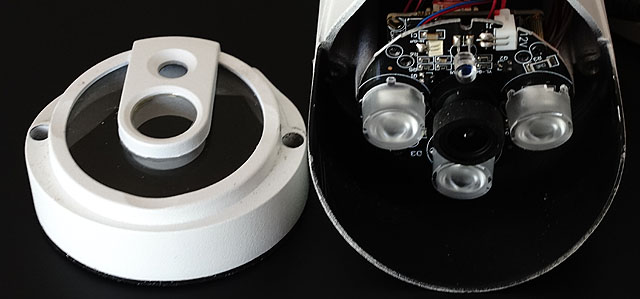

いままでノーマークだった変則 15V 仕様 PoE カメラの1台が怪しいと判明しました。そういえば、前からたまに息をする(画像が消えては復帰する)ことがありました。カメラ側の IP 設定が固定されていないようです。

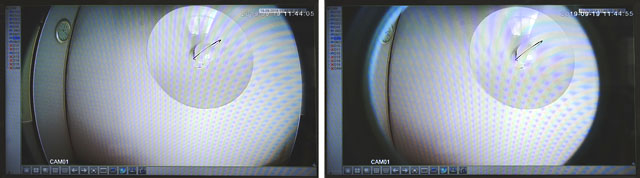

IE ブラウザから設定画面を開き IP アドレスを固定しました。ほかの項目をチェックしていると、夜間モードで「カラー」が選べます。赤外線 LED は消せないけど、車のヘッドライトが当たるたびに昼間モードに切り替わるのを防げそうです。試しに変更してみることにしました。

玄関灯や防犯灯で照らされている部分だけがカラーで映っています。赤外線 LED は遠景にはまったく影響しません。カメラの直前にきたものは紫色に映ります。常夜灯やセンサーライトが設置してある場所は、カラーモードのほうがよさそうです。(怪我の功名?)

同じ LAN 内に複数の NVR があるのはよろしくないようです。いままではメインの 16ch NVR の他に、変則 PoE の 4ch NVR と 8ch ミニ NVR が同居していました。「LAN 内に複数の NVR があり、この構成を停止するかどうか」という警告は出ますが、OK してそのまま稼働していました。

4K 対応とやらの 32ch NVR は、IP アドレスを自分が仕切ろうとする傾向が強いみたいで、ルーターの DHCP で固定したはずの IP アドレスが勝手に書き換えられてしまいます。いま使っている 16ch NVR と同居させるのはトラブルの元です。テストは別の LAN 環境でやることにしました。